Une porte d’entrée au féminisme

Il y a bientôt dix ans – déjà, une proche m’a mis King Kong Théorie entre les mains. Je ne m’attendais pas à ce que ce livre m’impacte autant. Il m’a amené à me poser de nombreuses questions, à m’intéresser au féminisme, à lire sur le sujet, à vouloir me déconstruire et partager tout ce que j’allais découvrir – et ce que j’apprends et comprends encore. Je n’ai pas le souvenir d’avoir demandé un conseil lecture, et je n’étais pas une grande lectrice. Pourtant, la découverte de cet essai m’a particulièrement marquée, et m’a ouverte au féminisme. Le style cru, les idées sans concession, la colère qui se dégageait de ces mots, de cette oralité brute et sans détours m’ont conquise. La lecture a été simplissime, fluide, rapide. Mais quand je relis King Kong Théorie aujourd’hui, je garde en mémoire qu’il me maintiendra en colère pour plusieurs jours !

C’est en 2006 que Virginie Despentes publie King Kong Théorie, un court essai qui deviendra un classique de la pensée féministe contemporaine. Entre cri de colère, analyse sociale et manifeste personnel, ce texte mêle récit intime et critique politique. Il analyse la domination patriarcale et la sexualité notamment, via les thématiques du viol, de la prostitution et de la pornographie.

Je te propose un résumé de ce livre incontournable, en espérant te donner envie de le lire par toi-même.

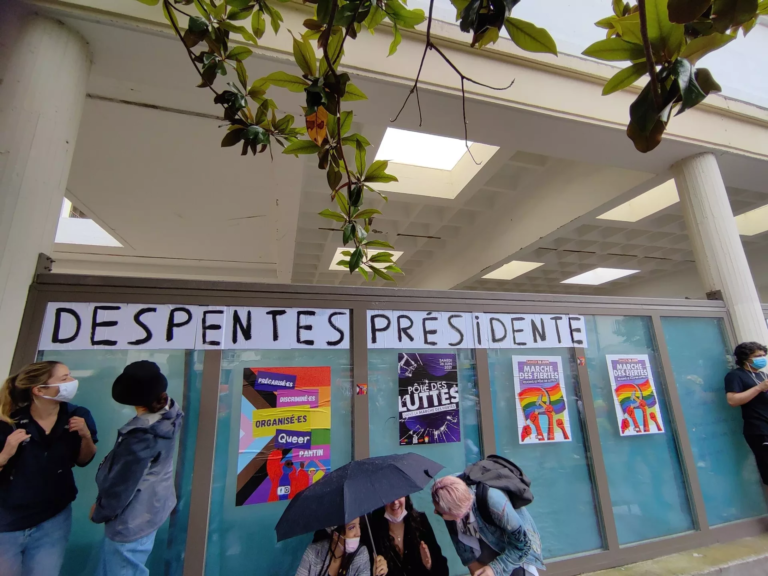

Qui est Virginie Despentes ?

Autrice, réalisatrice, militante, Virginie Despentes est l’une des voix les plus puissantes et inclassables de la littérature française contemporaine. Elle s’est fait connaître avec Baise-moi, roman puis film controversé qui questionne la violence, le sexe et le regard masculin. Avec King Kong Théorie, elle abandonne la fiction pour parler en son nom propre. Elle y partage des expériences personnelles (viol, travail du sexe, marginalité) et déconstruit les rôles assignés aux femmes dans la société patriarcale.

Loin d’un féminisme académique ou institutionnel, Despentes revendique un féminisme radical, ancré dans les marges, capable de donner une voix à celles qu’on réduit souvent au silence : les femmes pauvres, les travailleuses du sexe, les victimes de violence, mais aussi toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans les représentations dominantes de la féminité. Pour Despentes, la libération féminine ne peut pas être une adaptation au système patriarcal : elle doit être une rupture.

Avec un style direct, populaire, et sans concession, Despentes ouvre des brèches. Ce livre, cathartique pour beaucoup, provoque, dérange, mais offre aussi une entrée forte et accessible dans le féminisme radical. Le langage est volontairement cru, Despentes n’édulcore rien. Pour certain·es, cela peut être un frein à la lecture. Mais ce style est assumé : il sert à porter une parole longtemps censurée.

Un manifeste intime et politique

« J’écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf ». C’est comme ça que commence King Kong Théorie. Despentes revendique une parole de la marge, une voix qui ne s’excuse pas d’exister. Le livre aborde plusieurs thèmes autour de la sexualité. D’abord, le viol qu’elle a subi, et qu’elle analyse comme un phénomène social, systémique. La prostitution, qu’elle a pratiquée, et qu’elle défend comme une expérience parmi d’autres, ni glorieuse ni honteuse, mais surtout comme un miroir de notre rapport au sexe et à l’argent. La féminité, qu’elle démonte : être femme selon les normes sociales est un rôle pénible, restreint, et souvent violent. La pornographie aussi, comme révélateur des fantasmes collectifs, et non comme objet à diaboliser.

La posture qui domine dans King Kong Théorie est la nécessité de reprendre la parole, refuser la honte, et penser autrement la sexualité, le genre, la violence et la liberté. L’un des apports majeurs de King Kong Théorie est sa capacité à affronter de front des thèmes souvent évités. Despentes refuse d’aborder ces sujets sous l’angle de la honte ou de la culpabilité. Concernant la prostitution, elle refuse l’opposition simpliste entre victimes à protéger et femmes à condamner. Elle revendique la possibilité d’y voir un espace de travail, une stratégie de survie ou une expérience choisie. Cette prise de position, loin de faire consensus, a contribué à faire du livre un texte polémique, mais essentiel pour penser la pluralité des expériences féminines.

Trois extraits qui méritent le détour

« Je suis furieuse contre une société qui m’a éduquée sans jamais m’apprendre à blesser un homme s’il m’écarte les cuisses de force, alors que cette même société m’a inculqué l’idée que c’était un crime dont je ne devais jamais me remettre. (…) Mais des femmes sentent la nécessité de l’affirmer encore : la violence n’est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leurs pulsions “masculines”, et comprendre ce que “non” veut dire. »

Cette citation est l’une des plus marquantes du livre. Elle révèle une colère viscérale contre une société qui exige la douceur des femmes tout en leur refusant les moyens de se défendre. Despentes interroge ici la violence masculine et la peur comme facteur de changement. Son ironie crue choque, mais elle met en lumière une réalité ignorée : l’asymétrie de la peur entre les genres.

« Aucune femme ne doit tirer bénéfice de ses services sexuels hors le mariage. En aucun cas elle n’est assez adulte pour décider de faire commerce de ses charmes. Elle préfère forcément faire un métier honnête. Qui est jugé honnête par les instances morales. (…) Interdire l’exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c’est interdire spécifiquement à la classe féminine de s’enrichir, de tirer profit de sa propre stigmatisation. »

Ici, Despentes dénonce l’hypocrisie morale autour de la prostitution. Elle défend le droit des femmes à tirer profit de leur corps dans un monde qui les objectifie de toute façon. Elle critique une société qui infantilise les femmes tout en les exploitant, et propose une autre lecture de la prostitution, non pas comme une déchéance, mais comme une revendication d’autonomie. Cette posture fait débat au sein même du féminisme, qui ne peut se considérer comme un prêt-à-penser unique.

« Plaire aux hommes est un art compliqué, qui demande qu’on gomme tout ce qui relève de la puissance. »

Despentes résume l’aliénation féminine imposée par le regard masculin. L’idéal de la femme séduisante suppose l’effacement de sa force, de son intelligence, de sa volonté propre. Cette citation interroge les injonctions à la féminité et la manière dont elles contraignent les femmes à se trahir pour être acceptées.

L’héritage d’un texte sans concession

Près de vingt ans après sa publication, King Kong Théorie reste un texte incontournable du féminisme contemporain. Il est inspirant par sa liberté de ton, sa radicalité et sa capacité à mêler intime et politique. Il a ouvert la voie à une parole féministe radicale, centrée sur les expériences vécues et brisant les tabous autour de la sexualité et de la violence.

King Kong Théorie n’est pas seulement un livre, c’est un manifeste. Il nous oblige à regarder en face ce que la société préfère taire, et à repenser la place des femmes dans un monde encore largement dominé par les hommes.

Si tu es en manque d’inspiration, si le féminisme t’intéresse ou au contraire te semble compliqué ou inutile, si tu veux bouffer un livre impactant sans traîner… donne sa chance à King Kong Théorie. Tu n’en sortiras pas indifférent.e !